今回の依頼内容は、木本恭生のルーツにまつわるコラムだった。静岡県富士市生まれで、中高は名門・静岡学園出身、福岡大学を経てプロ入りを果たす。生粋のサッカー少年を思わせる経歴だ。だが、膝をつき合わせて始まった取材では、プロフィールとはかけ離れた言葉が並んだ。

「変にプライドもないし、欲もないことが、ここまでやって来られた理由だと思う。代表ですか? そこは一回も意識したことがないですね。人よりも努力したとは自分は言えないですし、サボったりはしていないけど、自分ができることを地道にやってきただけです」

あまりに無欲なコメントが続き、僕は思わず「珍しいタイプ」と、口走っていた。それで気を遣わせてしまったのだろう、木本は言った。

「僕の性格は、ずっとこの世界には合っていないと思ってきた。高校のコーチからもプロ向きの性格じゃないよねって言われるんです」

そのサッカー人生の始まりは、こうだった。

転機となった異なる2つの環境

「もともとは野球がやりたかった」

野球をやっていた父親の影響で、リフティングよりもキャッチボールが先に好きになった。ただし、2つ上の兄が興味を持ったのは野球よりもサッカーだった。3人兄妹の真ん中で、聞き分けの良い次男は「両親を困らせないために」と、渋々ボールを蹴り始めた。小学1年生で、半ば無理矢理入れられた富士見台サッカースポーツ少年団には当初同級生がおらず、「1年間は隠れて練習していないなんて時期も長かった」と笑う。同級生が少しずつ集まり始めた翌年から練習に混じるようになる。

最初のポジションは「得点を取るのが楽しかった」というフォワードだったが、こだわりはなく、選抜チームでは中盤でもプレーした。

「今もそうですが、起用されるところで頑張る。ポジションはどこでも大丈夫というスタンスは変わらない」

中学も兄の背中を追うように、中高一貫教育の名門・静岡学園中学校へと進む。両親からは「サッカーで入学したから高校までは続けなさい」と言われていた。明け透けに当時の思いをこう明かす。

「(高校時代に)プロを意識したこと? まったくなかったです。はじめは高校でサッカーを辞めようと思っていたので。大島(僚太/川崎フロンターレ)さんや、自分の同級生にもJクラブに練習参加している選手がいてレベルもすごく高かった。自分は無理だろうと思っていたし、めざすという考えにはならなかった」

そんな木本をプロ入りへと導いた転機は「2度あった」という。一つ目は高校2年生の夏に訪れる。ボランチとして静岡学園高校のトップチームに昇格したが、1学年上には大島僚太と、星野有亮(2019年にガイナーレ鳥取で現役引退)がいて出場機会は限られていた。そこで、けが人が多く手薄になっていたセンターバックへのコンバートを勧められたという。それをすんなりと受け入れた。

「嫌ですとも言わず、やりますという感じでした。足下の技術も生かせたし、ヘディングの練習もたまたま好きだった。それに静学は特殊だった。守備のことは特に言われず、センターバックでも相手フォワードを抜いたら褒められる。たとえボールを取られて失点してもチャレンジしたことがいいと言われた。そこに面白さも感じた。もしも、言われ過ぎると萎縮していたかもしれない。だからいい環境だったと思う」

そうした伝統校の水も合っていた。ノビノビと技術を伸ばし、高校3年でセンターバックの定位置をつかむ。夏の全国高校総合体育大会では準優勝にも貢献し、翌年にはサッカー推薦で大学へと進学する。その進学先には、九州の雄・福岡大学を選んだ。きっかけは乾真寛監督の誘い文句だった。冗談交じりに「正直、だまされた感はありますよ」と、苦笑いしてこう続けた。

「乾さんに、私たちはバルセロナをめざしている、君みたいに後ろからつなげるような選手が必要だと言われたんですよ。でも、実際に行ってみると、空中をボールが飛び交っていた。そのときは、だまされたと本当に思いました。ただ、その選択が結果的に良かったのだと思う」

そのことを乾監督に伝えると、「当時の詳しい口説き文句の言葉は記憶にないですね。二つ返事で来てくれたのでよくぞ来てくれたという思いだった」と言い、クスリと笑った。

図らずもこの決断がプロの道を切り開く第2の転機となる。思っていたものとは真逆のサッカースタイル…親元を離れて一変した生活環境…その中で――。

「正直、戸惑いました」

そう語る入学当初は苦労の連続だった。乾監督もその頃のことを「周りのコーチもみんなが覚えていた話がある」と言い、こう語った。

「悩みや戸惑いもあったんでしょうね。練習に来たときはいつもすごく暗い顔をしていました。だからね、木本には『その暗い顔から直せ』と言い続けた。こちらの期待感は100パーセントだったのに、いつもドヨーンとしていた。だから、サッカーをする前にその顔をなんとかしろと言い聞かせた。それも半年ぐらいでしたけどね」

トップチームの一員にはなれたが、主力に定着するまでには時間が必要だった。培ってきた自由で攻撃的な静学スタイルとのズレに苦しみ、悩み多き1年だったはずだ。だが、同じように高校時代とのスタイルのギャップに苦しんで取り残されていく選手を尻目に、木本は少しずつ福岡大学のスタイルに歩み寄っていく。木本には懊悩する日々を抜け出すための聞く耳と、学ぶ姿勢があったのだ。

「1年生の頃は毎日怒られたし、そのときは本当に毎日考えていました。静学で学んだことをそのままやっても試合に出られず、このまま終わると思っていた。でも、悩む中でこれまで学んできたいいところを残しつつ、福大のサッカーにも合わせないといけないと思えた。それで少しずつ変われた。プライドが邪魔して受け入れられない選手もいたと思う。いいのか悪いのか分からないけど、僕にはプライドなんてなかった」

どんな時も平常心な男の唯一の望み

1年掛けて蓄えた力は大学2年で花開く。センターバックと、ボランチの両方で高水準のプレーができて足下の技術も正確。加えて、どんなサッカースタイルにも適応できる能力が開花のときを迎えた。2年で中心選手として表舞台に上がり、全日本大学選抜にも選ばれた木本をJクラブのスカウトが放っておくはずもない。2年の冬に、セレッソ大阪のスカウト担当からは、「これからの活躍を見ていくよ」と声を掛けられた。

「ここから2年間頑張っていけばと、少しずつ(プロを)意識するようになった」

それでも背伸びせず、地に足をつけて順調に右肩上がりの成長曲線を描いていく。中心選手としてその後の2年間も活躍し続けた。4年時には九州リーグを無敗で制し、デンソーチャレンジカップではMVPを受賞する。そして、C大阪から正式に獲得オファーを勝ち取った。その成長ぶりには乾監督も目を細めた。

「もともと自分を過小評価するタイプで、『僕なんてまだまだ』と言って謙虚すぎるぐらいだった。必要とされ、2年で中心選手として試合に出るようになった。『その暗い顔を直せ』と言われていた選手が、デンソーカップでMVPを受賞するなんて福大史上稀に見る物語だった。大学に来ないと間違いなく日の目を見ない素材だったかもしれない。それが福大に転がり込んできて試合に出て、強さと、速さにも適応した。結果的にプロ向きの選手になったと思う。今会っても、『オレはプロだ』なんておくびにも出さない。彼から自慢話なんて聞いたことがない」(乾監督)。

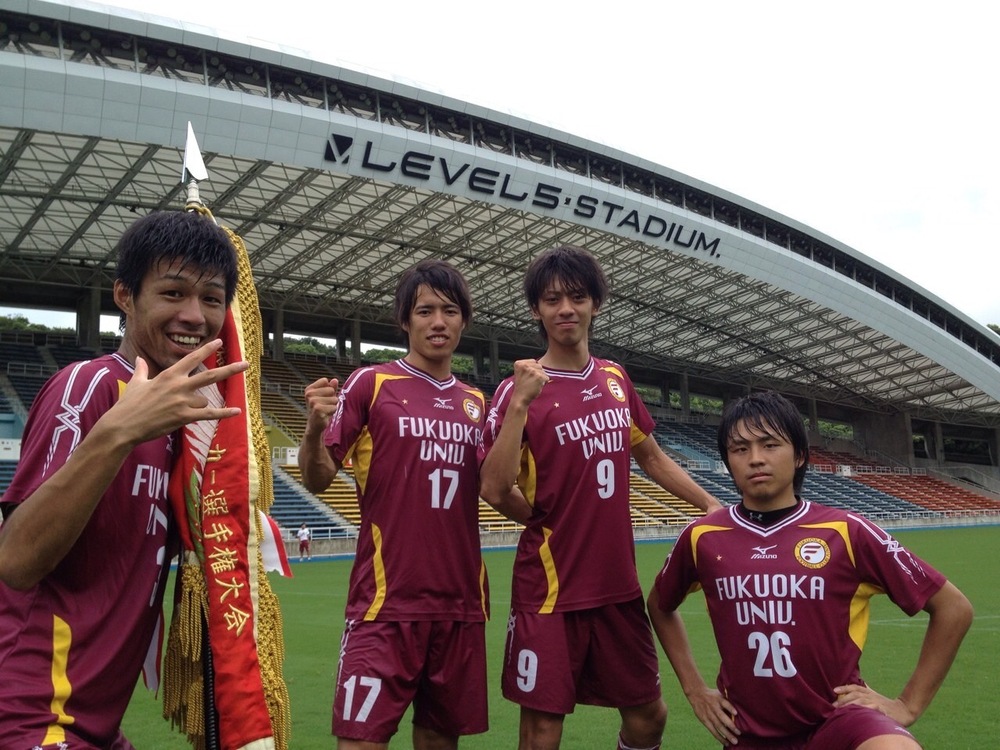

写真提供:木本恭生

福岡大学は永井謙佑をはじめ、エッジの効いた個性豊かな選手を輩出してきた。その中で、一見、無欲にも映る彼の性格も、立派な個性だったのだ。4年間を見守った恩師は魅力をこう語る。

「大きく飛び上がったり、縮んだりがない。ポーカーフェイスで何も考えてないようで実は考えている。後ろの選手は波があると使いづらい。J1で戦い続けられるのは肉体的にも精神的にも安定感がないと。自分よりも速くて大きな外国籍選手と戦えるのは、賢いポジショニングができないと対応できない。18歳の評価なんて何の役にも立たない。見えるところから自分をつくっていく。そういうタイプは珍しい。型破りな攻撃が永井の付加価値なら、大きくブレないのは彼の付加価値。気づけば、うちから輩出した後ろの選手では木本の実績がナンバーワンになった。大学に入った最初の半年間だけかな、大きくぶれたのは。その後は生き延びていく術をじっくり探して答えを出してきた。僕は木本にこんなプレーをしろと要求を突きつけたことは一度もありません」

それを証明してきたのも、木本自身だ。「試合に出られない時期も腐らずに平常心で練習できる。そこも自分の性格だと思います」。そう言って彼はプロ入り後、どんな指導者や、戦術にも時間を掛けて適応し続けてきた。C大阪でも、名古屋でもタイトルを獲得している。それを成し得るためには、背中を預けられる木本の安定感抜群のプレーは欠かせなかった。

そして、多くを望んでこなかったが、一つだけ成し遂げたいことがあるという。

「ルヴァンカップ2回と、天皇杯は獲ったけど、リーグ優勝はしたことがない。タイトルを獲るってすごくうれしいし、一生の思い出になる。リーグタイトルを獲りたいと、2つのタイトルを獲って思うようになった。そのためにもっとレベルアップしたい」

そこで自分に今必要なことは――。

「リーダーシップの部分だと思う。監督からも感情を表に出せと言われる。ベテランの選手も多いが、その人たちについていくだけではいけない。チームをまとめる仕事も大事になる。人それぞれ特長があるので、自分に合ったチームの引っ張り方を考えていきたい」

スッと腑に落ちた。「珍しいわけだ」。こんなにも波がなく、努めて冷静に達観できる選手はそうはいない。これまで奪ったタイトルの集合写真はいつも目立たない端の方に映ってきた。木本恭生はそろそろチームの主役になるべき選手だ、無欲という欲を持つことでブレない自分を築いてきた彼の道程が僕にそう思わせてくれた。

Text by 馬場康平(サッカーライター)